Introduction : Le Tatouage entre Ombre et Lumière

Après la « redécouverte » exotique du tatouage par les explorateurs et les marins, et son adoption surprenante par quelques figures de l’aristocratie au XIXe siècle, la pratique restait largement confinée aux marges de la société occidentale. Associé aux ports, aux cirques et aux populations marginalisées, le tatouage cherchait encore sa place. Cependant, une série d’innovations technologiques et l’émergence de personnalités emblématiques allaient le propulser vers une nouvelle ère : celle de la mécanisation, de la professionnalisation et d’une visibilité sans précédent, bien que souvent sensationnaliste.

L’Invention Révolutionnaire : Le Dermographe Électrique

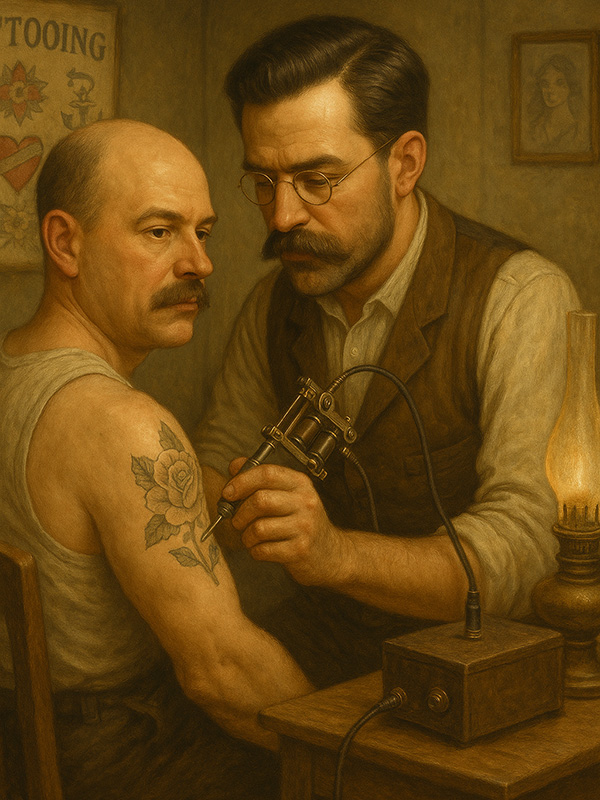

Le tournant technologique majeur intervient à la fin du XIXe siècle. Jusque-là, le tatouage occidental était une affaire artisanale, lente et laborieuse, réalisée à la main avec une aiguille et une encre. Inspiré par la machine à sténographie électrique d’Edison (brevetée en 1876), l’Américain Samuel O’Reilly dépose en 1891 le brevet du premier dermographe électrique moderne. Cette invention est une véritable révolution. En remplaçant le travail manuel par une aiguille vibrante mue par un moteur électrique, le dermographe rend le processus beaucoup plus rapide, précis et moins douloureux. Il permet aux artistes de réaliser des motifs plus complexes et des aplats de couleurs plus uniformes, ouvrant la voie à une sophistication technique jamais atteinte auparavant.

Cette innovation démocratise l’accès au tatouage, le rendant plus abordable en termes de temps et de coût. Les ateliers de tatouage commencent à s’établir de manière plus permanente dans les grandes villes portuaires et les centres urbains, passant de l’artisan ambulant à l’établissement fixe. Des figures comme Charlie Wagner (disciple d’O’Reilly) à New York, ou George Burchett à Londres, deviennent des références, développant les techniques et les styles qui allaient définir le « Old School » occidental.

Phénomènes de Foire et Célébrités Tatouées

À la même période, le tatouage s’expose au grand jour, mais d’une manière qui renforce son association avec l’étrange et le spectaculaire. Les cirques et les sideshows américains et européens deviennent des lieux privilégiés pour l’exhibition d’individus entièrement tatoués. Des entrepreneurs de génie comme Phineas Taylor Barnum voient dans ces « hommes et femmes tatoués » une attraction sensationnelle.

Des personnalités comme le Capitaine Costentenus, un Grec présenté comme ayant été tatoué de la tête aux pieds par des Tartares après avoir été capturé ; Nora Hildebrandt, souvent considérée comme la première femme américaine entièrement tatouée (bien que son histoire ait été embellie) ; ou encore Maud Wagner, la première tatoueuse connue aux États-Unis, deviennent de véritables célébrités. Leurs corps transformés, souvent recouverts de centaines de motifs complexes, sont des curiosités qui attirent les foules. Ces exhibitions, bien que souvent basées sur des récits inventés et un certain voyeurisme, ont paradoxalement contribué à populariser l’image du tatouage et à le rendre visible au grand public, même si c’était par le prisme du « phénomène de foire ».

Cette période voit également le tatouage devenir une marque d’appartenance pour certaines sous-cultures. Les marins continuent de s’ancrer, les soldats arborent des symboles patriotiques, et de nouvelles communautés, comme les bikers ou les gangs américains en formation, commencent à l’adopter comme un signe de rébellion, de solidarité ou d’identification à un groupe.

Le Tatouage et la Criminologie : Une Stigmatisation Durable

Malgré cette visibilité croissante, le tatouage souffre d’une stigmatisation durable. À la fin du XIXe siècle, il est prisé comme sujet d’étude par la criminologie naissante. Des figures comme l’anthropologue italien Cesare Lombroso théorisent que les tatouages sont un stigmate physique, un signe atavique de la « nature criminelle » ou de la déviance mentale. Selon Lombroso et ses disciples, les tatouages des criminels (souvent obscènes, violents ou liés à leur parcours) sont la preuve d’une infériorité biologique ou d’une régression primitive.

Cette association entre tatouage et criminalité va durablement marquer la perception publique. Pour le grand public, le tatoué est souvent perçu comme un marginal, un délinquant, un homme de basse extraction ou, dans le meilleur des cas, un excentrique. Cette image négative persiste pendant une grande partie du XXe siècle, rendant difficile l’acceptation du tatouage comme une forme d’art légitime. Les studios de tatouage, souvent situés dans des quartiers portuaires ou peu recommandables, ne contribuent pas à améliorer cette image.

La Professionnalisation en France : L’Aube d’un Nouvel Art

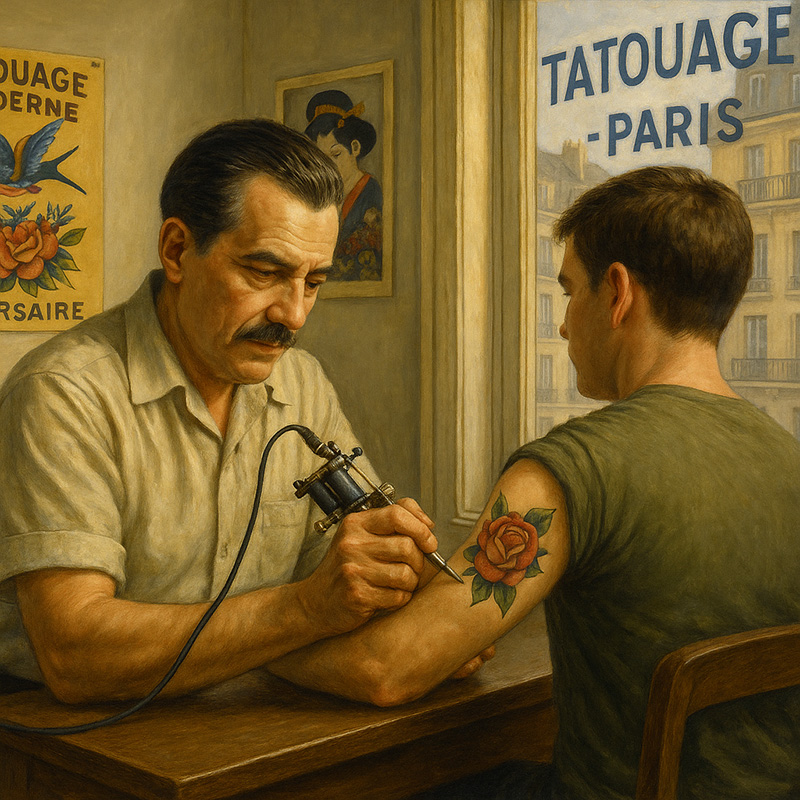

En France, le tatouage suit une trajectoire similaire, mais avec ses propres spécificités. Il est longtemps resté associé aux classes populaires, aux marins et à l’univers du spectacle. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, le métier commence à se structurer. Des figures emblématiques émergent, cherchant à sortir la pratique de la clandestinité ou de la simple curiosité foraine.

Parmi eux, Bruno Cuzzicoli est une figure pionnière. Considéré par beaucoup comme le premier tatoueur professionnel français à exercer légalement et à créer un véritable studio de tatouage à Paris dans les années 1960, il a grandement contribué à la professionnalisation du métier en France. Il a fait évoluer les techniques, les motifs et les normes d’hygiène, inspiré par les styles américains et japonais. Son travail a aidé à jeter les bases d’une reconnaissance du tatouage comme une profession artistique, loin des clichés de l’époque.

Ces efforts, combinés à l’évolution des mentalités, allaient lentement mais sûrement préparer le terrain pour la prochaine grande transformation du tatouage, celle qui le verrait passer de la marge à la mode, puis à l’art reconnu.

Conclusion du Quatrième Épisode

Le XIXe et le début du XXe siècle ont été une période de profondes mutations pour le tatouage occidental. L’invention du dermographe électrique a révolutionné la pratique, la rendant plus accessible et sophistiquée. Les cirques ont offert une vitrine spectaculaire, même si déformante. Cependant, la stigmatisation criminologique a jeté une ombre persistante sur cet art. Néanmoins, le travail de pionniers comme Samuel O’Reilly, George Burchett, et en France, Bruno Cuzzicoli, a permis de poser les fondations d’une professionnalisation. Ces artistes, souvent autodidactes, ont ouvert la voie à la reconnaissance d’une pratique qui allait bientôt sortir de l’ombre pour conquérir une nouvelle génération. Le prochain et dernier épisode explorera cette démocratisation massive et la consécration du tatouage comme un art à part entière au XXIe siècle.