Introduction : Aux Confins du Monde Connu

Après des siècles d’oubli et de proscription en Occident, tandis que l’art du tatouage fleurissait en Asie et en Afrique, un nouveau chapitre allait s’ouvrir avec l’ère des grandes découvertes. Les XVe et XVIe siècles virent l’Europe partir à la conquête des mers et des continents, bousculant les frontières du monde connu. Ces voyages, motivés par le commerce, la science ou la soif de nouvelles terres, allaient mettre les explorateurs européens face à des cultures aux pratiques corporelles étonnantes et parfois déroutantes. Le tatouage, loin d’être un détail anodin, allait refaire surface dans le conscient collectif occidental, d’abord comme une curiosité exotique, puis comme un phénomène grandissant.

Le Pacifique Révèle Ses Trésors Encrés

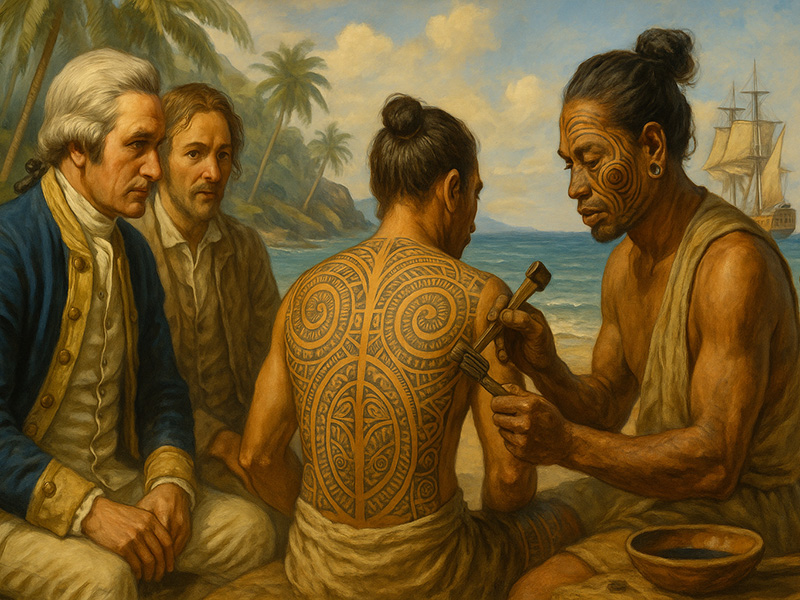

C’est véritablement au XVIIIe siècle que le tatouage refait une entrée fracassante dans les annales occidentales. Des navigateurs comme l’Anglais Samuel Wallis (en 1767) et surtout le légendaire capitaine James Cook (à partir de 1768) furent les premiers à documenter de manière détaillée l’existence et la complexité des tatouages polynésiens. Lors de son premier voyage dans le Pacifique, à bord de l’Endeavour, Cook atteignit Tahiti en 1769. C’est là qu’il observa une pratique généralisée de marquage corporel.

Les Tahitiens utilisaient un instrument qu’ils appelaient « tatau » – un peigne fait d’os, de coquillage ou de bois, monté sur un manche, frappé à l’aide d’un maillet pour faire pénétrer l’encre dans la peau. C’est de ce mot polynésien, « tatau », signifiant « frapper » ou « marquer », que l’Anglais « tattoo » et, par extension, le Français « tatouage » sont directement dérivés. Pour les Polynésiens, le tatouage était bien plus qu’une simple décoration. Il était un langage corporel, un enregistrement de leur généalogie, de leur statut social, de leurs exploits et de leur appartenance clanique. Chaque motif, chaque ligne avait une signification précise et profonde, racontant l’histoire de l’individu et de sa lignée. Le processus était souvent douloureux, long, et réalisé par des tufunga tatau (maîtres tatoueurs) respectés, dont le savoir-faire était transmis de génération en génération.

Cook et son équipage, y compris le naturaliste Joseph Banks, furent fascinés par la maîtrise technique et la richesse artistique de ces marquages. Banks lui-même se fit faire un petit tatouage, devenant l’un des premiers Occidentaux connus à s’adonner à cette pratique « exotique ». Quelques années plus tard, en Nouvelle-Zélande, l’équipage de Cook découvrit les Maoris et leurs moko, les célèbres tatouages faciaux et corporels. Le moko n’était pas seulement une expression artistique ; il était une seconde peau, le reflet de l’âme et du statut, souvent réalisé sur le visage de manière asymétrique pour rehausser la beauté, intimider l’ennemi et marquer la position sociale de l’individu. La minutie et la symétrie parfaite des spirales sur les visages maoris impressionnèrent durablement les observateurs européens.

Les Premiers Porteurs : Marins, Curiosités et Trophées

Ces voyages au long cours et les rencontres avec des cultures tatouées eurent un impact immédiat sur les marins. Isolés de leur culture d’origine pendant de longues périodes, exposés à des coutumes nouvelles, ils furent les premiers vecteurs du tatouage en Occident. Leur peau devint un carnet de voyage, un témoignage de leurs aventures et de leur audace. Des motifs simples comme des ancres, des sirènes, des navires, des symboles de protection ou des noms d’êtres chers commencèrent à orner leurs corps. Le tatouage se propagea de port en port, de navire en navire, s’adaptant aux symboliques occidentales tout en gardant une part de son aura exotique.

La « redécouverte » du tatouage ne fut pas sans ses zones d’ombre. Parfois, des habitants des îles du Pacifique étaient ramenés en Europe pour être exhibés comme des « sauvages nobles » ou des « curiosités ». Le plus célèbre fut Omai, un jeune Tahitien ramené en Angleterre par Cook en 1774. Ses tatouages suscitèrent l’étonnement de la haute société londonienne. Un autre exemple fut celui de l’« homme tatoué de Nouvelle-Irlande » (probablement un habitant des îles Salomon), ramené par William Dampier à la fin du XVIIe siècle, et exhibé à Londres. Ces individus, souvent présentés comme des « trophées humains », ont paradoxalement contribué à familiariser (et à déformer la perception de) l’Europe avec l’art du tatouage.

L’Engouement Asiatique : Japon, Reines et Aristocrates

Au XIXe siècle, l’ouverture du Japon à l’Occident, après plus de deux cents ans d’isolement, va amplifier l’engouement pour le tatouage. La finesse et la richesse chromatique des irezumi japonais fascinent les voyageurs occidentaux. Le Japon, avec ses maîtres tatoueurs légendaires, devient une destination prisée pour les âmes en quête d’originalité et d’exotisme.

Étonnamment, cette mode ne se limite pas aux marins ou aux aventuriers. Elle gagne les sphères les plus élevées de la société. De nombreux aristocrates et même des membres de familles royales européennes se laissent séduire par l’art du tatouage. Le futur roi Édouard VII du Royaume-Uni se fait tatouer une Croix de Jérusalem lors d’un voyage en Terre Sainte en 1862. Plus tard, lors d’une visite au Japon en 1881, ses fils, le Prince Albert Victor (Duc de Clarence) et le Prince George (le futur George V), se font tatouer de somptueux dragons. Le Tsar Nicolas II de Russie suit également la tendance en 1891, se faisant tatouer un dragon sur le bras au Japon, lors de son voyage en Extrême-Orient. Ces figures emblématiques, par leur exemple, confèrent au tatouage une sorte de légitimité inattendue, le sortant temporairement de son image de marque des classes populaires ou des marginaux.

Conclusion du Troisième Épisode

L’ère des explorations maritimes a donc été le creuset d’une véritable renaissance pour le tatouage en Occident. Des îles paradisiaques du Pacifique aux ateliers d’artisans japonais, les cultures lointaines ont offert aux Européens un art corporel dont ils avaient perdu le souvenir. Les marins en ont été les ambassadeurs involontaires, transformant leur peau en une carte des mondes découverts. Et même si cette « redécouverte » fut souvent teintée de colonialisme et d’exhibitionnisme, elle a posé les jalons de l’intégration du tatouage dans la conscience occidentale, ouvrant la voie à sa diffusion et à sa transformation. Mais l’arrivée de la technologie et l’émergence de nouveaux contextes sociaux allaient une fois de plus redéfinir la place du tatouage dans la société. Le prochain épisode explorera l’âge d’or du tatouage moderne et son entrée dans l’ère de la machine.